とあるインドのミトスの紹介からはじまる。

インドの王様が二人の画家に相面した巌壁にそれぞれ壁画を描かせた。一人は色美しく極楽、寂光土の様子を描き、もう一方の画家は、一向に筆を取らず、最終的に鏡の如く壁を磨きあげた。王様は何も描かれていないほうの壁を見るや、不機嫌さを如実に漂わせ、画家に「描かれてはいないではないか」と三度問う。画家は「よくご覧ください」と三度答える。するとどうだろう、鏡の如く磨かれた岩壁は、対面に描かれた極楽の図とともに、王様の姿も共にうつしだされ、その様子はまるで十万億仏土を王様が往来するかのようだったという。

中井正一が「うつす」の冒頭で引き合いに出した物語だ。

秋晴れという言葉がピッタリの日。

上野公園には世代や国を越えて大勢の人でにぎわっていた。

今日は、「上野アーティストプロジェクト2023 いのちをうつす ―菌類、植物、動物、人間」展にやってきた。人間以外の自然界のいきものを「うつす」ことに取り組み続けてきた6人ー小林路子さん、辻永さん、内山春雄さん、今井壽惠さん、冨田美穂さん、阿部知暁さんーを紹介する展覧会。それぞれ、きのこ、鳥、サラブレッド、牛、ゴリラ…と視線をむけるいきものはさまざまで、絵、木版、写真、彫刻…と表現方法もさまざま。そんな6人をつらぬく共通点が「うつす」とのことなのだが、一体、「うつす」って何だろう? 展覧会を心待ちにしながら描くでも写すでも彫るでもない「うつす」について思いめぐらせていた。

展覧会は小林路子さんのキノコの絵にはじまる小林さんのキノコたちは生えている環境も一緒に切り取られて描かれているので、見つけた場所や季節が伝わってくる。絵の魅力はもちろんのこと小林さん筆のキャプションがおもしろく、絵の如く発見した場所や状況なども書かれていてエッセイを読んでいる気分になった。その対面には内山さんのバートカービングが並ぶ。今にもさえずりが聞こえてきそうとはこのことで、タッチカービングに至っては木彫にもかかわらず鳥の柔らかさをも伝わってくるようだった。辻さんの植物画からは、花が大好き! というほとばしる気持ちが手に取るように感じられた。「私の花には想像というふものが少しも入ってゐないのである。すぐその場で写したといふのが、謂はば値打ちである」と辻さんは語ったそうな。だからこそ辻さんが花を発見した時の鋭い視線や高揚感もその場で写しとられ、ほとばしる気持ちを感じるのかもしれない。画中にはどこで見つけたのかなどが記されていて日記のようでおもしろかった。これは小林さんが風景ごとキノコを切り取るのと似ているかもしれない。地下の展示室に進むと今井さんが撮ったサラブレッドが迎えてくれる。どの写真も馬の美しさが写し取られていた。馬との緊張感ある距離感もよかった。阿部さんが描くゴリラは穏やかで優しい。強そうに見えても、つぶらな瞳は慈愛に満ちている。

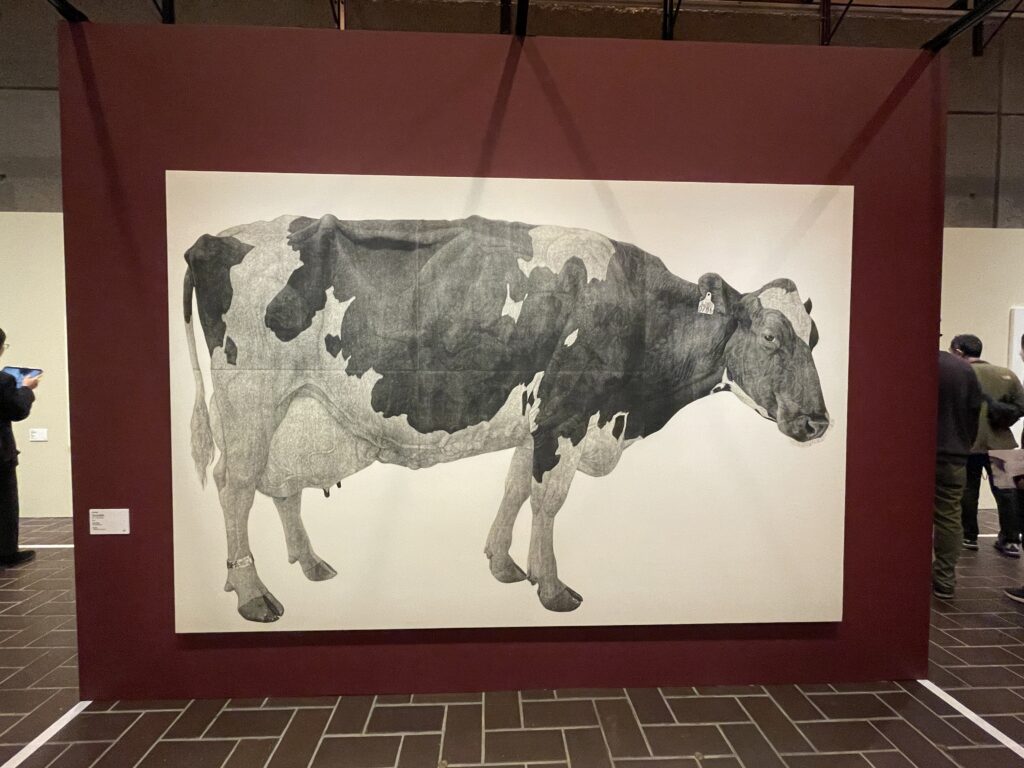

そして、冨田美穂さん。

何を隠そう、わたしは冨田さんの牛にずっと惹かれている。2022年に武蔵野美術大学のギャラリーgFALでの個展以来、こうして作品にまた対峙できることがとても嬉しい。

鋭さと柔らかさが共存する毛並み。生々しく浮き出る骨や筋肉。時を感じさせる皮膚のたるみや皺。穏やかにこちらを見つめてくる目は思慮深く、何かを悟っているようで吸い込まそうだ。牛の体温、呼吸、匂い。そして個体ごとの性格までもが感じられてくる。細部まで命が宿っているようで、すさまじい存在感だ。

冨田さんの作品に包まれていると、ふと、山口晃さんの言葉が脳裏をよぎった。過日に「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山口晃 ここへきて やむに止まれぬ サンサシオン」で、出会った言葉だ。

「見ている対象ではなく、見ている感覚(サンサシオン)を前景化させるためには、ものを見せてはいけない。しかし存在は描かねばならない」。

これだ。冨田さんは、牛の表層をスケッチするにとどまるのではなく、冨田さんが牛を見ている時の感覚、そこで感じ取った牛の存在をまさに「うつす」ことをしているのだと思う。だからこそ、本物そっくりだねという視点から解放されて、こちらも感覚がのびのびと開き、牛そのものの魅力に包まれ、牛の存在といのちと対峙できるんだと思う。

この日は、冨田さんと東京大学総合研究博物館教授の遠藤秀紀さんとの対談が行われた。そこで興味深かったのが「対象をよく見る」という2人の共通点。対象の写真を撮ればいいのではない、良く見なくてはいけないのだ。遠藤さんは写真に撮ると情報が多すぎて大切なことが埋もれてしまうからスケッチをするという。確かに…わたしも忘れないように写真に撮っておこうとか、ICレコーダーに録音しておこうとか…記録をすることがあるけれど、するとどうだろう、それに安心しきってしまうのか、何も自分の中に残っていないことがある。何も見てないし、何も聞いてない、そんな事態になってしまう。まずはよく見て、自分の中にその体験を「うつす」ことの大切さを2人のお話からひしひしと感じた。

最後に今一度、自分自身に問う。

「うつす」とは何なのか。

今回出展している6人は鏡なのかもしれない。(インドのミトスで一方の画家が鏡面をこしらえたように)。対象をよく見た結果、その鏡には、見ているモノの表層がそのままうつしだされるだけではなく、見ている感覚をもうつしだされる(十万億仏土が顕現するかのように)。そんな自身の鏡にうつった像を、作品にうつし出す。アーティストの鏡に投影された像が、画になり、形になり、今度は鑑賞者の鏡にうつされる。うつしの連鎖。そして、いのちの圧倒的な存在感に気づかされる。

最後に中井正一の「うつす」から言葉を借りたい。

「インドのミトスで、描くかわりに巌壁を磨いたことは、描くことの内面にひそむうつすことの本質現象を囚とらえきたってあまさない。ナルシサスの美しさも水にうつすことによって自覚される。いわばうつすこと、それが水にもせよ、金銀にもせよ、鋼金にもせよ、水晶体にもせよ、レンズにもせよ、うつすことその中に、芸術の始源的原型が内在せりと考えらるべきである。日本語でうつすことがそのまま移動的意味を構成するごとく、それは芸術の移入的等値的射影性を意味すると考えたい。あらゆる意識の働きの原型もが、生命のすべての現象の等値的射影的関連にありとも考えられよう」

「いのちをうつす」は、まさに芸術の始源的原型なんだな。

美術館を出ると、井上武吉さん《my sky hole 85-2 光と影》に目が行く。

大きな鏡面の球体の作品だ。

自分の鏡もしっかり磨いていよう。そこにうつったものをしっかり見よう、なんて思いながら、すっかり日が暮れ、深い青をした空がうつりこんだその球体をしばらく覗き込んだ。

※参考文献

中井正一「うつす」

https://www.aozora.gr.jp/cards/001166/files/46271_31190.html

【展覧会情報】

上野アーティストプロジェクト2023

いのちをうつす ―菌類、植物、動物、人間

2023年11月16日(木)~2024年1月8日(月・祝)

東京都美術館

https://www.tobikan.jp/exhibition/2023_uenoartistproject.html

【関連記事】