「大入」を掲げられることはとても嬉しく、多くの方に羽光師匠のネタおろしを聞いていただけると思うと幸せな気持ちに包まれた。

笑福亭羽光師匠の「本から生まれた落語の会」の第2回目のテーマはポール・オースターの『幽霊たち』。中島敦の『山月記』をもとにした『落語家変身譚』をネタおろしした第1回目に比べると、ずいぶんと趣が異なる。長年、教科書に掲載され、愛され続けている名作に挑んだかと思えば、今回はアメリカ文学に挑戦。

本を選ぶ、本を共有する

羽光師匠から「おすすめの本を貸してほしい」と言われたのはもうずいぶん前のこと。書店と図書館に10年ほど勤めていたわたしは、日々、棚に陳列する本を選び、どうやって棚に並べるか考え、いかにしたら良い本棚になるかを考えながら耕していたものですが、今でも、選書と本棚づくりをしてほしいとお声がけいただき、本屋しゃんの仕事の軸のひとつになっている。とても嬉しく、ありがたいかぎり。都度、与えられる場所やテーマ。この美術館のための本を、この展覧会に合わせた本を、はたまた沖縄物産展のための本を…などなど、毎回いただいた「お題」となる場所やテーマをリサーチするところからはじめて、どんな本がふさわしいかを考える。そんな中、何でもいいから「おすすめの本」を選ぶというのは、かなりの難題。しかも、相手は大の読書家である羽光師匠。わたしが読んだことのある本、おすすめしたいと思う本はすでに読まれているのではないか…今更わたしがおすすめしたところで…とさえ思っていた。やはりSFの本がいいかな、本との出会いはエドガー・アラン・ポーだったとおっしゃっていたから、ホラーっぽいものか探偵ものか、はたまた師匠の落語にちなんで私小説に近いものかしら、など、師匠の好みを探り探り、自分の本棚から一冊また一冊とお貸ししていった。すると意外と師匠が読んだことがある本と、わたしが愛読する本はほとんど被らない。書物の大海原はやはり広大。

その中で、羽光師匠にささった作家のひとりがポール・オースターだった。

「小説とは、ストーリー展開を楽しむモノだと思っていた。オースターを知り、文章を味わう楽しみを知った」。これが羽光師匠から届いたオースターの感想だ。最近、簡単に文学作品のあらすじを紹介したり、〇分でわかる世界の文学!のようなYOUTUBEが多くあり、羽光師匠も便利に視聴することもあるけれど、そんな時に、ポール・オースターに出会い、ああ、小説というのはストーリーを追うことじゃないんだと気づかされたという。オースターの作品には詩の要素もあるし、あらすじを説明することにあまり意味をなさない…その文章の中に、味わって考える要素があると感じた、と。

もしかしたら、今は文章を味わうことができていない時代なのではないか? 今改めて小説の楽しみ方を問いたくなったと、現代における文学作品との対峙の仕方、距離感についても考える起爆剤になったようだ。

わたしもとても好きな作家ゆえに気に入っていただけたこと、問いまでたてるにいたったことは、ああ、良かったなと思っていたが、それを落語にするとは、わたしも予想だにせず、オースターを元にした落語を創ったから読んでほしいと台本が送られてきた時の驚きと嬉しさは今も忘れない。

ポール・オースター

ポール・オースターは1947年生れで、アメリカ文学の騎手とされる作家。大学卒業後、数年間にわたりいろいろな国を放浪し、70年代は主に詩や評論、翻訳に意欲を注いできた。その後、1985年から1986年にかけて、『ガラスの街』『幽霊たち』『鍵のかかった部屋』のいわゆる「ニューヨーク三部作」を発表し、一躍脚光を浴びることになった。

羽光師匠の台本を読んでみると、オースターのニューヨーク三部作のうちのひとつ『幽霊たち』が一番の土台となっていることは明白だった。ある日、私立探偵のブルーのところに、ホワイトという謎の男からブラックという男の監視の依頼が舞い込むのですが…。そこに、これまで羽光師匠が読んで感じ取ったオースターが抽出されて、台本にちりばめられていたように思う。そしてどことなく私小説落語の雰囲気も漂う。しかし、やたらと男女がいちゃつくシーンが続く(笑)ことと、実在する人の固有名詞がでてくることがどうにも気になって仕方がない。そのシーンを伸ばせば伸ばすほど、オースター作品の静かさや透明感が薄らいでいってしまうような気がする、固有名詞をいれてしまうとその人を知らない人にはなんのこっちゃとなってしまう…いや、これはあくまでも羽光師匠の作品だ、ここにオースターらしさはいらないのかもしれない、むしろ羽光師匠らしさを惹きださなくてはいけないのではないか。そもそも、おもしろい落語にするというところをもっと考えると……と、羽光師匠に感想を正直にぶつけながら、あーでもないこーでもないと台本は練られていった。

2024年4月。そうこうしていると、ポール・オースターがこの世を去ったというニュースが耳に入った。いくばくかの悲しみがわたしを覆い、自宅の本棚にあるオースターの本を読み返したり、新文芸坐で開催された追悼上映『スモーク』を見に行ったり、しばらくオースター作品を手元においていた。

しかし、悲しんでばかりもいられないというか、羽光師匠がオースター作品を元に落語を創られたことで、オースター作品が耕してきた文学や創作の畑はとても豊かで、国境を越えた文化の連なりと呼応を感じずにはいられなかった。それから、『落語家と探偵』、新しく誕生した落語をそう命名し、「本から生まれた落語の会」でネタおろしすることが決まった。

古典から最新作への連なり

季節は夏。ゲリラ豪雨のような突然の大雨に見舞われる日がやたらと多い夏だ。迎えた落語会の当日もやけに鈍重な空模様だった。落語が好きな人はもちろんだが、本が好きな人、本屋さんが好きな人にも落語を楽しんでいただきたいという想いで開催をしている会ゆえに、落語を聴くごとがはじめての方もいらっしゃる。羽光師匠は、はじめての方も楽しむことができるように、はじめに落語の上下(かみしも)など、落語を楽しむ基本の説明をされたあとに、まずは古典『手紙無筆』を口演した。羽光師匠の大師匠である笑福亭松鶴師匠が得意としていた演目。字が読めない男が手紙を読んでほしいと、とある男のもとに行くのですが…どうやらとある男も実は字が読めないらしく、それをバレないように手紙の読み解きが進むのですが…とある男のやや裏声がかった声がいたずらっぽく、バレるまいという心境が滑稽に伝わってくる。ところで、頼みに来た男はとある男が字を読めないことを知っておちょくっているのか、超天然でとある男が字を読めることを信じているのか分からず…聞いていくうちにその謎は深まっていき、最後まで分からず迷宮入り。2人の名前も、「わたし」という表現も出てこないゆえ、この2人は一体誰なのか、何が真実で、何が虚構なのかわからない…羽光師匠の手にかかると、その場をどうにかごまかそうとするとある男の受け答えのおもしろさだけでなく、この噺のそんな不思議な部分もエグられてきて、まさに味わい深くなる。

続いて、羽光師匠作のメタ構造の新作落語『俳優』。

中村が、親父と関係がうまくいっていないから、親父と話すシミュレーションをしたいから相手をしてくれと田中に持ちかけるのですが…。小気味いい小拍子の音とともに、ポンポン場面が変わっていき、会場もあっちにこっちにポンポンと一緒にワープを楽しまれている。ひとつの噺のなかにいくつもの噺が織り込まれているから、だんだんと今はどの舞台か、誰が舞台に立っているのか、そもそもこの噺のはじまりはなんだったっけ…と、ぐるぐるに『俳優』の世界に巻き込まれていく。メタ構造の小説や映画などはたくさんあれど、落語でメタ構造を体現すると、何にも増して生々しいトリップ感があるなと感じた。洞窟の中をみんなで魔法の絨毯に乗ってあっちにこっちに飛び回って、最後はズドンとそこから抜け出す感じ。羽光師匠がやけに気持ちよさそうに噺すのでそれが会場にも伝播していたというのもその所以のひとつだと思う。

『俳優』は、徐々に現実をぼかしていって、現実と虚構との境界線を曖昧にしていっている作品だと語る。さらに、『手紙無筆』からの『俳優』という流れも、本会そのものの現実をだんだんとぼかしていくという仕掛けだったと! 確かに『俳優』にいたっては、中村として羽光師匠本人も登場するので、会場もろともだんだんと現実の世界と落語の世界が溶け合ってきている。

この流れは全て…『落語家と探偵』に踏み込むための大切な導線。会場からも大きなうなうづきと、知的好奇心あふれる眼差しが師匠に向けられていたことは言わずもがなである。

オースターの作品はまさに現実と虚構が溶け合っていくような、さらに読者と作者の境界線を曖昧にしようとしたのではないかと感じたと羽光師匠。その読書体験は、オースターと居酒屋で2人で飲んでいるような、自分自身に語り掛けてくれている気持ちになったという。それゆえ、氏がこの世を去ったと聞いた時は、会ったこともないのにひどく悲しかったと。落語もお客様をそんな気持ちにできたらいいな、こんな仕掛けで楽しませられたらいいなと想い、『落語家と探偵』は現実をぼかし、会場と落語の世界の境界を曖昧にしていくことに挑んだという。

『手紙無筆』『俳優』、そしていよいよ『落語家と探偵』がネタおろしの時がきた。

落語家と探偵

ある日、中村探偵事務所のもとにサングラスにマスク姿の田中という男がやってきて、笑福亭羽光を見張ってほしい、そして3日ごとに報告をしてほしいという依頼を受けるのだが…。

依頼主、見張る人、見張られる人の視点が交差し踊り出し、噺は複雑な渦に飲み込まれている。

懸念していたシーンや固有名詞は、会場をおいてけぼりにすることなく、羽光師匠はここぞとばかりに楽しそうに噺され(やや冷ややかな空気は漂っていたものの笑)、むしろ噺の絶妙なスパイスとなって効いていたようだった。

突然、今回の会場BOOKSHOP TRAVELLERの店主である和氣さんに語り掛けるシーンがやってくる。会場の後方で落語を見守っていた和氣さんは突然のことに驚きを隠せない。会場も今この場にいる人が落語の中にひょいとでてくるものだから、いや、落語の中の登場人物がいきなりこちらの世界に手を伸ばしてきたようだから、落語の世界と現実の世界の境界があやふやになって、SF気分を味わっているようだった。

実在の人物を入れ込んだり急にその場にいる人の名前を呼ぶことを意図的にすることで観客参加型の落語にしたかったと語る羽光師匠。

これは決してあらすじの解説動画や〇分で分かる動画では味わえないことで、その時間、その場にいることの意味をもたらすとともに、本当の味わい方がここにあると感じた。

ポール・オースターと笑福亭羽光

最後はゲストにアメリカ文学研究者の飯野友幸さんをお迎えし、羽光師匠、BOOKSHOP TRAVELLERの店長である和氣正幸さん、そして本屋しゃんの4人でオースターと落語についてそれぞれの視点からトークをした。オースターは答えを提示するのではなく読者が楽しむためのフィールドを作り、あとは遊んでいらっしゃいと見送ってくれる、オースターの登場人物の記号性と落語の登場人物の記号性は通じるものがある…などなど。国や時代、ジャンルを越えて、これだけオースターと落語が呼応し合うことは感慨深く、表現者同志の真髄が抽出され、それが邂逅した瞬間に立ち会えたようだった。

『ユリイカ』のポール・オースター特集(2024年8月号)で、次のようなオースターの言葉に出会った。「セルバンデスが騎士道ロマンスを『ドン・キホーテ』の出発点としたのと同じように、わたしは一定のジャンルの慣習を使って別の場所、まったく別の場所へ向かおうとしたんです」(P128/「探偵になりきれなかった男たち」井上博之)。

羽光師匠も、先人たちの落語、世界中の文学や映画など、あらゆる文化・芸術と対話しながら、それらの鉱脈を歩きながら新しい落語の道を切り拓いていこうとしていると思う。

オースターと羽光師匠の創作に対する考えや、先人たちの創作物への対峙の方法は似ていると思う。

そう、二人は出会うべくして出会ったのかもしれない。

「本から生まれた落語の会」をこれからも愛していただけるように、たくさん羽光師匠の落語と本に出会っていただけるようにがんばります。

次回の「本から生まれた落語の会」は一体どんな本を元に作られた落語に出会えるのか…お楽しみに!

落語会詳細

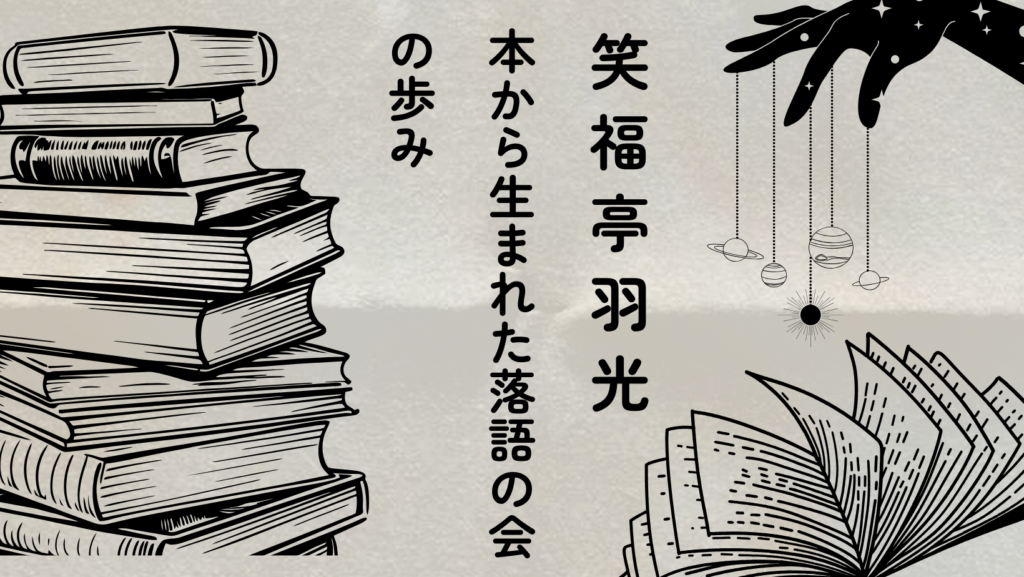

笑福亭羽光 「本から生まれた落語」の会

第2回:ポール・オースター『幽霊たち』から生まれた落語 「落語家と探偵」

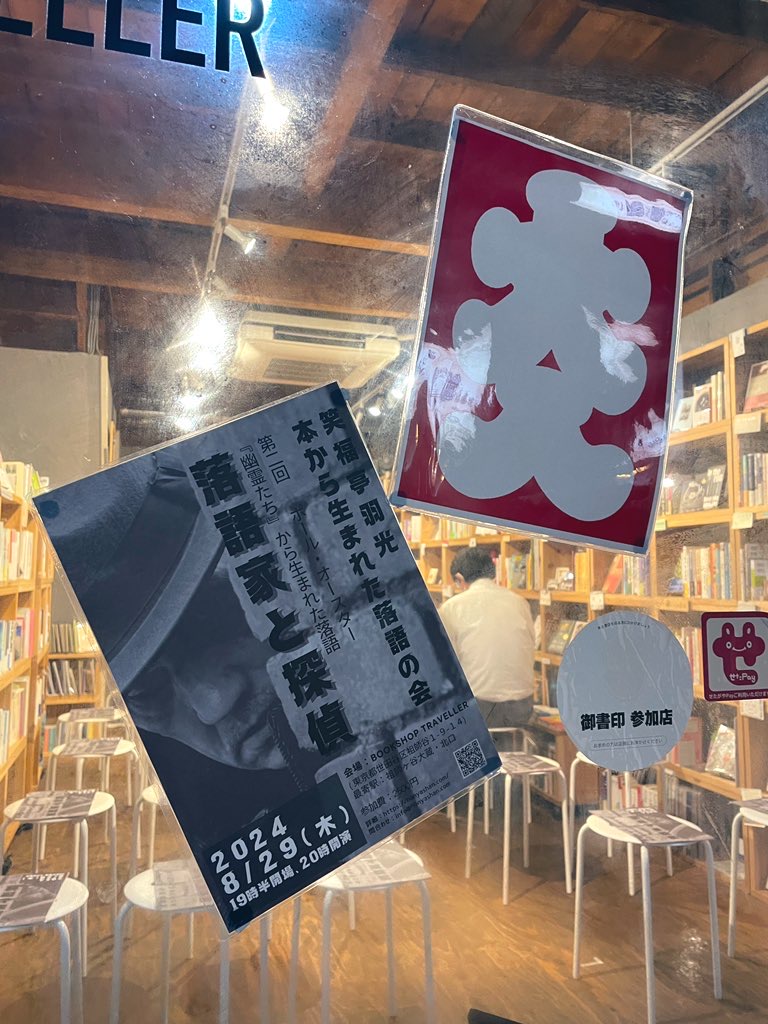

開催日:2024年8月29日(木)

時間:19:30開場、20:00開演 ※落語は二席を予定

会場:BOOKSHOP TRAVELLER

(〒157-0072 東京都世田谷区祖師谷1丁目9−14 )

https://honyashan.com/welcome/honkaraumaretarakugo02/

【アーカイブ】笑福亭羽光 「本から生まれた落語の会」の歩み