「今日はのり弁かな」

毎日、お昼ご飯に何の出前を取るかを決めるのが秘かに楽しみでした。

全体的に茶色いおかず多めだけど、おいしいうえにお財布に優しいお弁当屋「ペコペコ亭」さん

きしめんもおいしいし、カレーもあるそば屋「寿屋」さん

どちらも地元民になが~く愛されているお店です。

昼時になるとみんなでメニューを眺めて、お店に電話する。出前が届くまで、しばし畳の上でダラダラする。届いたらみんなでテーブルを囲んでいただきます。

なんて良いだらだら時間だろう。飲み物は麦茶。やはり、ここは友達ん家か、ばあちゃん家。

今回も、夏休み合宿さながら、良い遅時間が流れました。

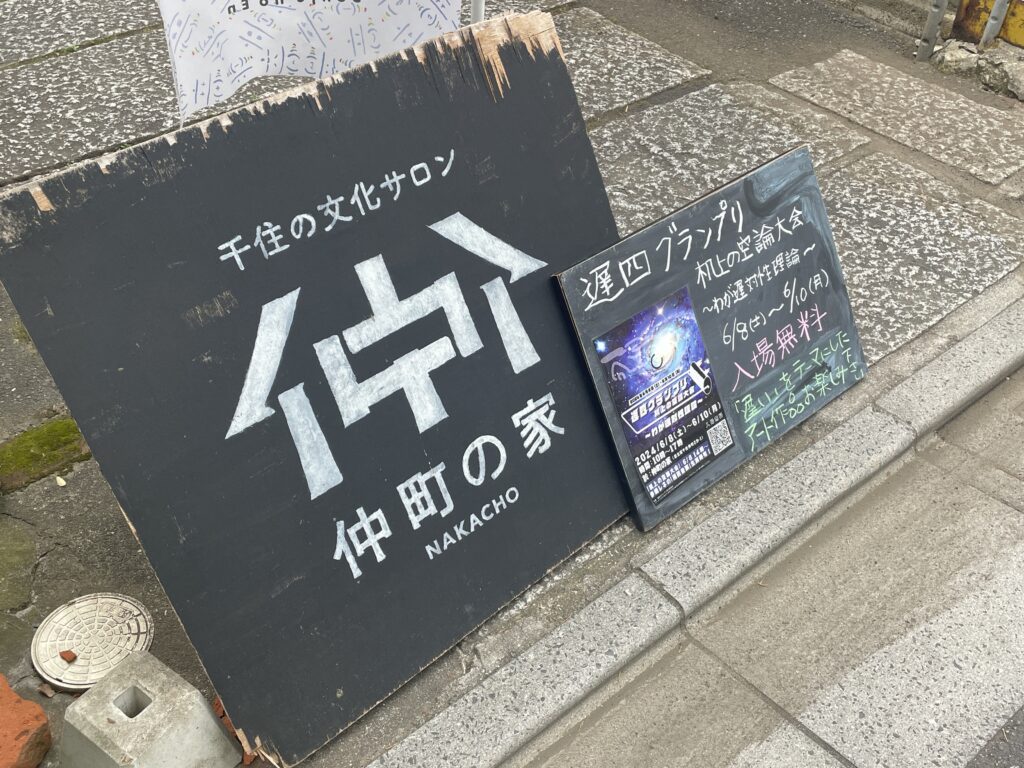

2023年7月16日の「第4回 遅四グランプリ 千住・仲町の家大会〜遅の細道〜」に続き、仲町の家で2回目となる遅四グランプリ実行委員会の企画を開催しました。題して「遅四グランプリ 机上の空論大会~わが遅対性理論~」です! 「速い(早い)」ことが持て囃される加速主義社会において、「遅い」ことの美学に着目した「遅イズム」を提唱する遅四グランプリ実行委員会。通常の遅四グランプリの大会では、遅いマシンを作ってきていただき、マシンの遅さを競い合っています。しかし、今回の「机上の空論大会」は、マシンの遅さで勝負するのではなく、「遅いアイディア」を発表しあう、遅四グランプリはじめての「発表大会」。マシンを作るハードルが高い、こうしたらマシンが遅くなるというアイディアはあるのだけどすぐには実現できそうにない、そんな方にも参加いただける! さらに、そういえば最近こんな「遅」に出会った、こうしたら世の中がもっと遅くなるんじゃないかな…などなど、より多くの方に気軽に「遅」に触れ、さまざまな角度から「遅」を考えていただく機会を作りたいという想いでの企画でした。「遅」への門戸を広げる会でもあり、「遅」を通じての参加者の交流会でもあります。

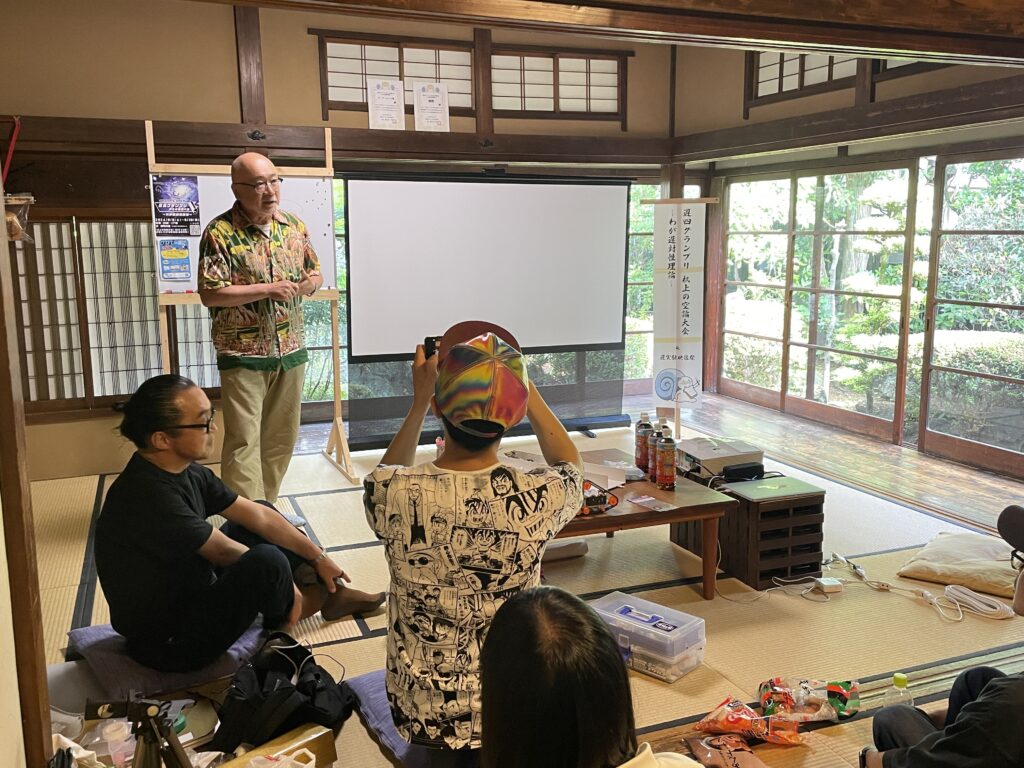

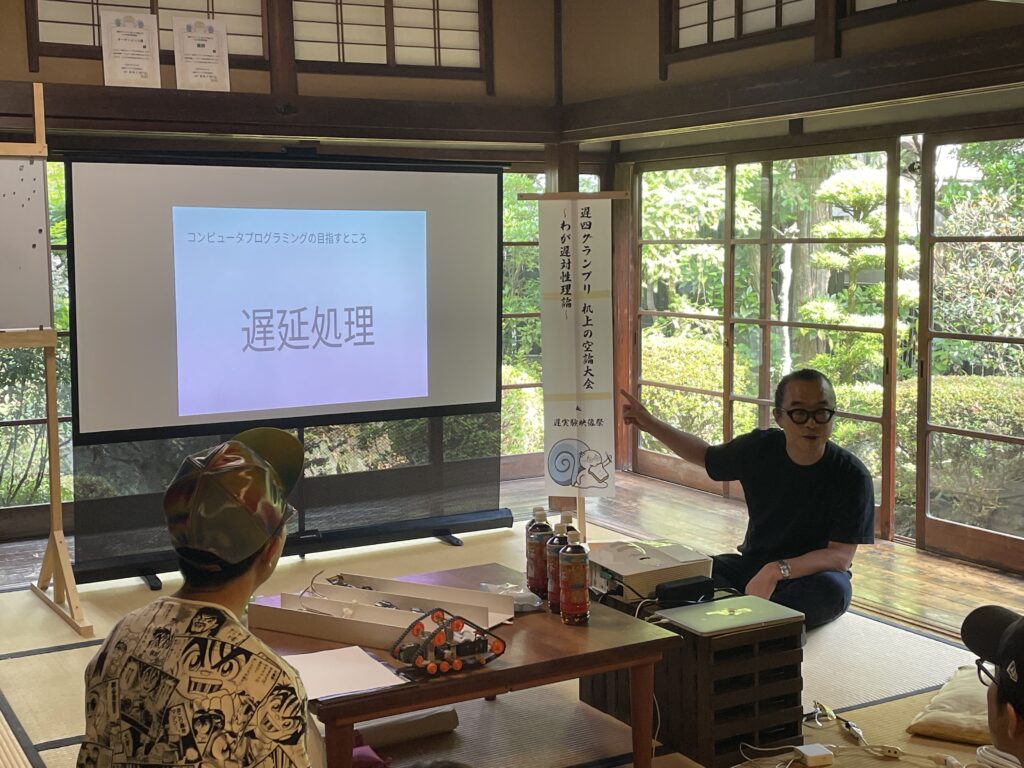

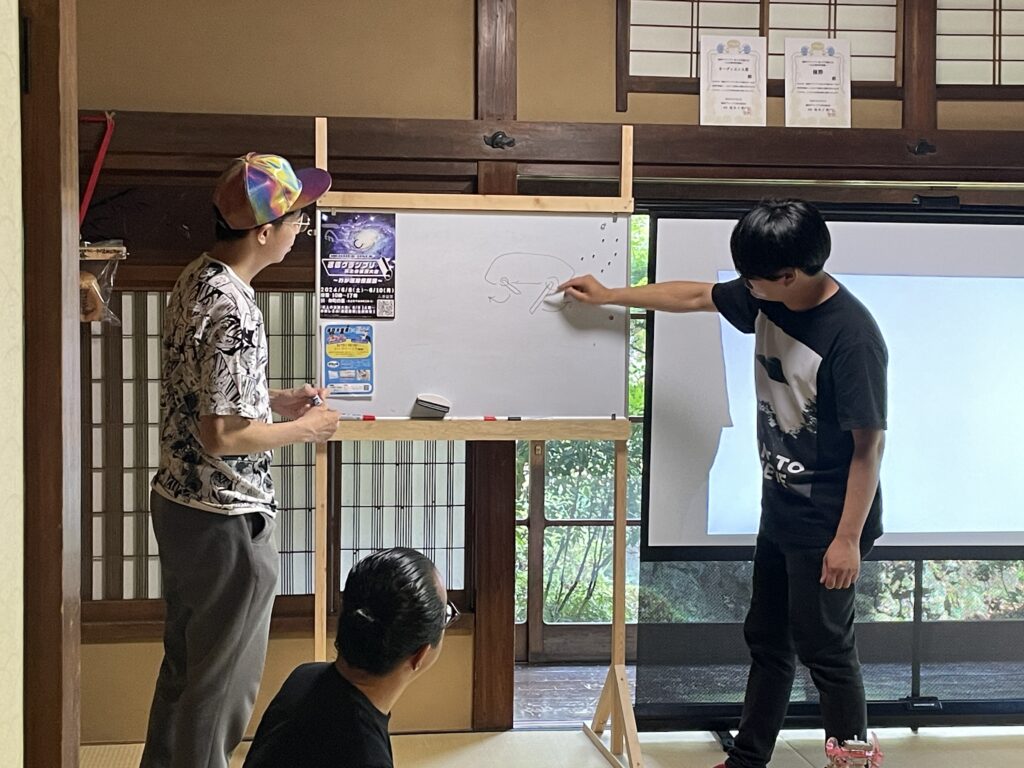

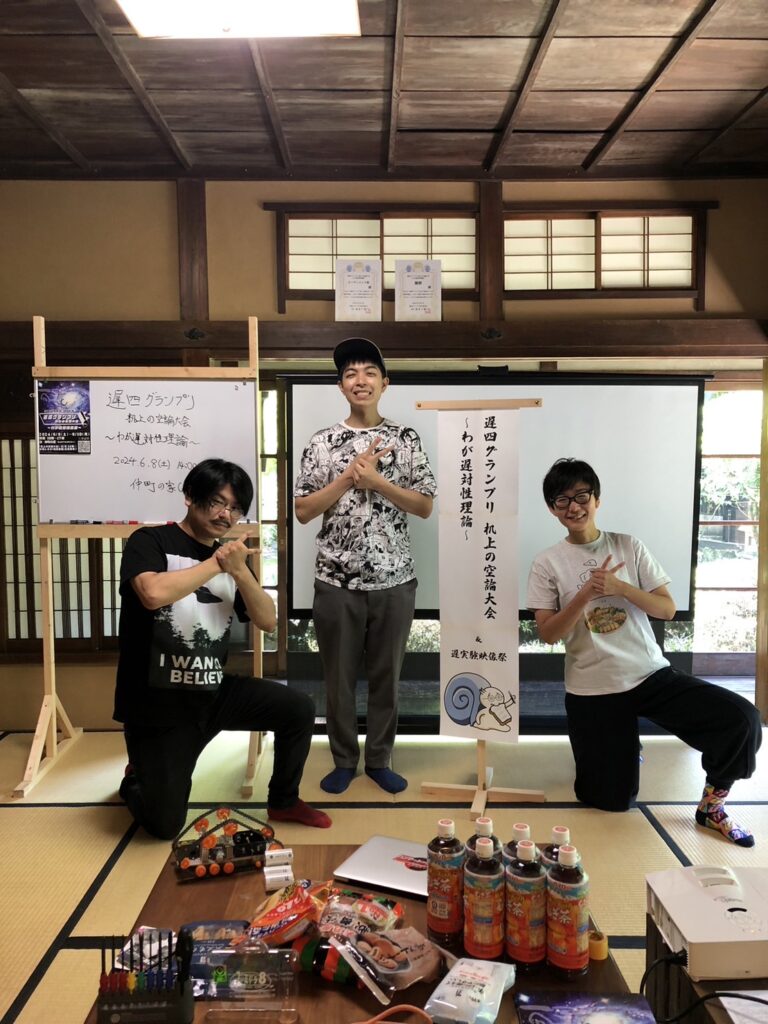

迎えた大会当日。お手製のホワイトボードとスクリーンを設置し、準備ばっちりです。

遅四グランプリ実行委員会のメンバーの遅プレゼンで幕が開き、歴代最遅レーサー(4時間で3mm)であるteshnakamuraさんの「プログラミングにおける『遅』」プレゼンが続きます。会があたたまってくると、会場から飛び入り参加も続出! アーティストの五島一浩さんによる、火花を散らしちゃったりしてかっこよくてとても早そうに見えるけどタイヤが空回りしてとても遅いマシンのアイディアは、ぜひ実現してほしい! という声がそこかしこから聞こえてきました。 さらに、アロハシャツがいつも素敵な仲町の家のコンシェルジュさんからは、そば屋の出前で考える「遅」についての発表があり、それにつなげてウーバーイーツでの体験談を話しはじめる方も。三原回さんによる愛犬・万福くんが散歩中に見せる遅のプレゼン《犬の牛歩戦術》は、人間界だけでない遅の広がりと、万福くんの愛らしさにくぎ付けでした。どんどん盛りあがる机上の空論大会。それぞれの発表を元に会場から質問や意見、新しい遅アイディアや遅体験話が次々と出てきて、「遅」を通じて、年齢も性別も住んでる場所も、人間も動物も…関係なく良い交流の場になりました。

本来は勝ち負けはないけれど、大会なので、実行委員会の話し合いによって決める「優勝」とオーディエンスの投票によって決める「オーディエンス賞」の2つを用意。いざ、ジャッジタイムです。

結果を待つ間に…歩時レネさんによる「遅四音頭」生演奏! レネさんは、ペーパークラフターとして活躍されながら、音楽家としても活動されています。何を隠そう、「遅四音頭」を作詞・作曲し、自ら歌も担当しています。「遅四音頭」は「遅博2024~人類の進歩と遅延~」の際に「遅四グランプリ」のテーマソングとして生まれました。遅博2024では、耳に焼き付き、口ずさむ方が続出した愛され遅ソング。今回は、机上の空論大会のためのウクレレバージョンを披露いただきました。レネさんが歌いだすと、優しくあたたかい声に会場がうっとり。通りすがりの方も足を止めて聞き入っていました。「遅四音頭」のほかにも、レネさんのオリジナル曲をたくさん歌ってくださったのですが、どの歌も歌詞がかわいくて、まあるい気持ちになります。

歩時レネさん生演奏セットリスト

遅四音頭

ゼニ―

護りたい呼吸

五月雨

レネの子守唄

レネさんの歌にうっとりしている間に、優勝者とオーディエンス賞受賞者が決まりました!

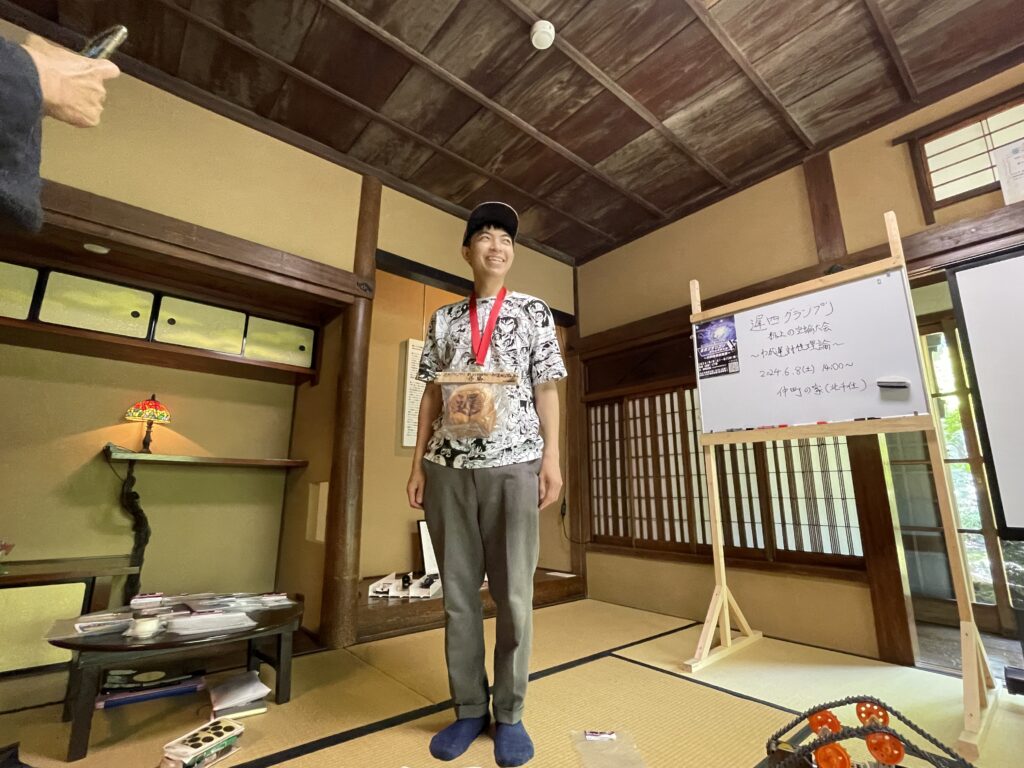

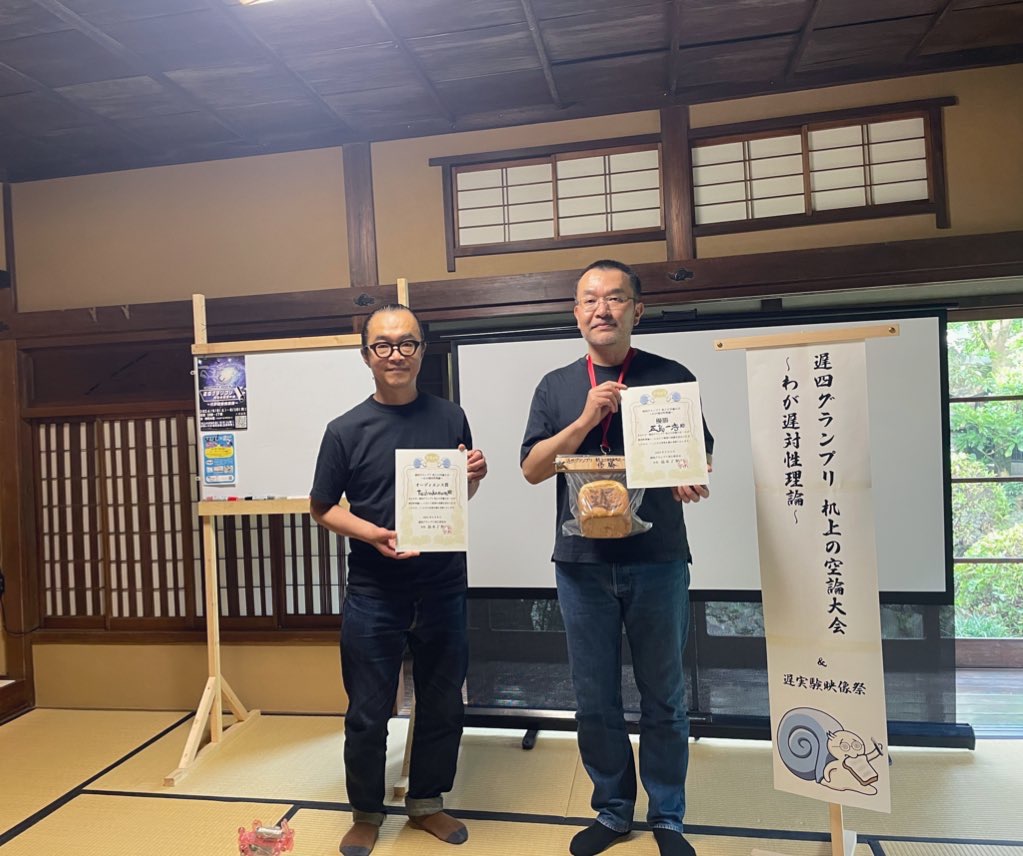

優勝は五島さん、オーディエンス賞はteshnakamura さん! おめでとうございます!

お2人には賞状と、優勝した五島さんには島本さん作(焼)の「遅パンメダル」が贈呈されました。きっと世界初のパンメダルでしょう。食べると遅くなるそうです。

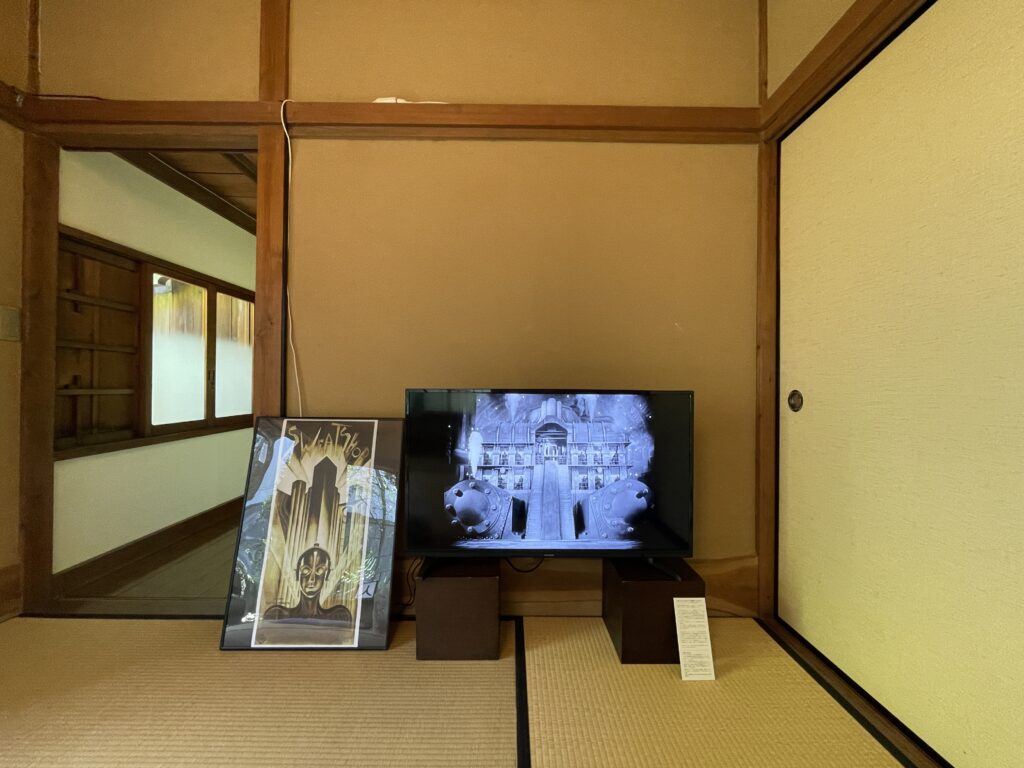

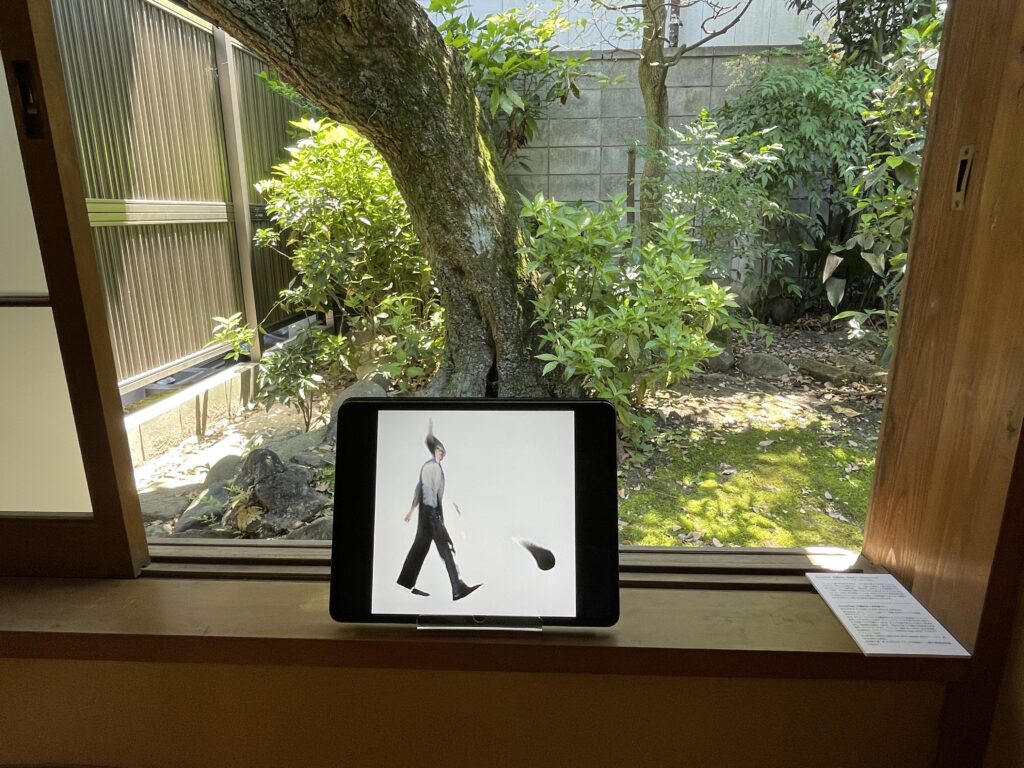

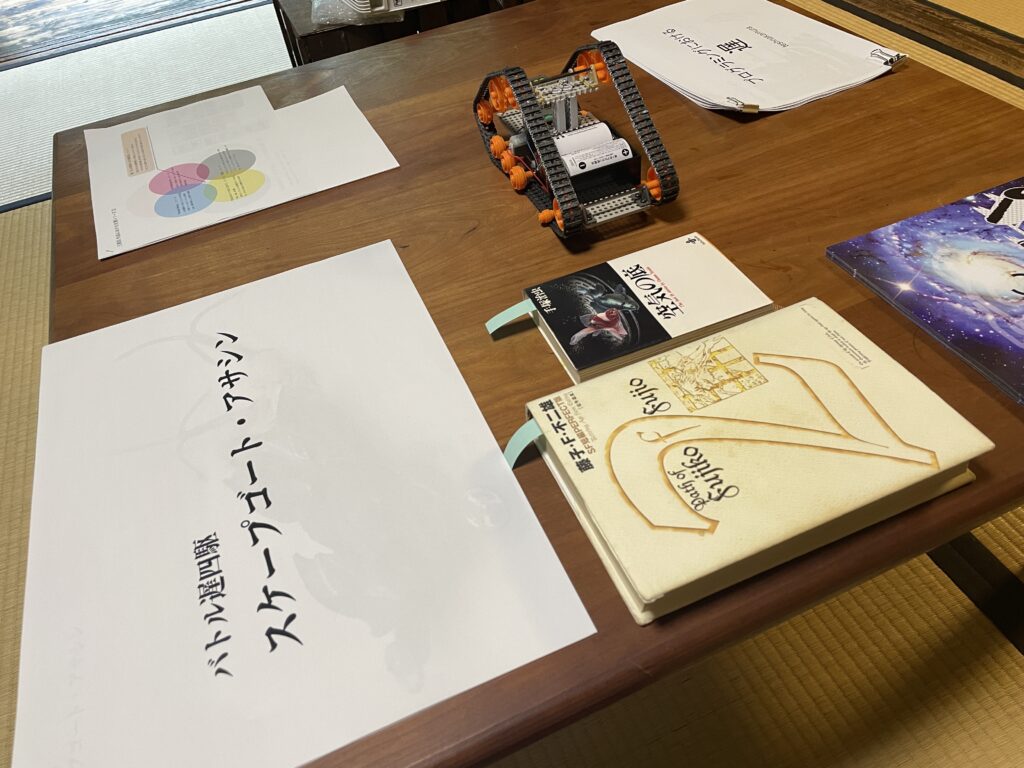

今回のもうひとつの目玉は「遅実験映像祭」。仲町の家の茶室に三原回、秋津遅延流、GengoRaw(石橋友也+新倉健人)、teshnakamuraによる遅実験映像を一堂に展示しました。「遅」をテーマに制作された作品もあれば、これは「遅」として解釈できるのではないかという作品たちです。GengoRawさんの作品は、仲町の家のお庭を借景。仲町の家だからできる、ここならではの展示空間になりました。一度、この部屋に立ち入るとなかなかお客様が出てこない…ちらっと様子を見に行くと、みなさま、座布団に座ってとてもじっくり作品を鑑賞してくださっているではありませんか。そもそも尺が長い作品もありましたが、それぞれの作品がどのように「遅」なのか考えながら楽しんでいただけたと感じています。刻を忘れられる場所と作品の相性がばっちりな映像祭になりました。

遅イズムのための実験映画《Sweatshop》

《潜在的石/Latent stone》

3日の締めくくりに、遅四を野で愉しむ「野遅」を行いました。

仲町の家に居住した石出家の四姉妹たちは、お庭で「野点」を愉しまれていたとのこと。そんな四姉妹と仲町の家へをリスペクトし、野点をされていたとされる場所とほぼ同じ場所で秋津遅延流による「野遅」を披露。。風が柔らかく吹き風鈴を鳴らし自然に涼が演出され、なんとも風流な「遅」時間でした。

会期中は、アーティストや歴代遅四グランプリチャンピオンなどアート/遅四ファンをはじめ、足立区でコミュニティスペースを運営している方、仲町の家の常連さん、お散歩中の方、通りすがりの方などなど、幅広い方に大会へご参加、作品を鑑賞していただけました。足立区のポータルサイト「あだちる」さんの取材も入り、前回に引き続き、さまざまな方に興味関心を持っていただけたと実感しています。はじめて遅四に触れる方も「癒された」「感動した」などの感想とともに、中にはちょっと涙したという方もいらっしゃって、ますます「遅」の可能性と懐の深さを感じました。

机上の空論大会は、今後も続けていく予定です。

ぜひ、身近な「遅」をストックしておいてください~。

また千住でお会いしましょう。

追伸

遅四の活動や最新情報については、公式instagramをフォロー&チェック!

https://www.instagram.com/slow_mini_4wd_gp/

詳細

「遅四グランプリ 机上の空論大会~わが遅対性理論~」

会期: 2024年6月8日(土)~6月10日(月) 3日間

開室時間:10:00~17:00

会場 仲町の家 (〒120-0036 足立区千住仲町29-1)

https://honyashan.com/welcome/osoyon-grandprix-osotaiseiriron/